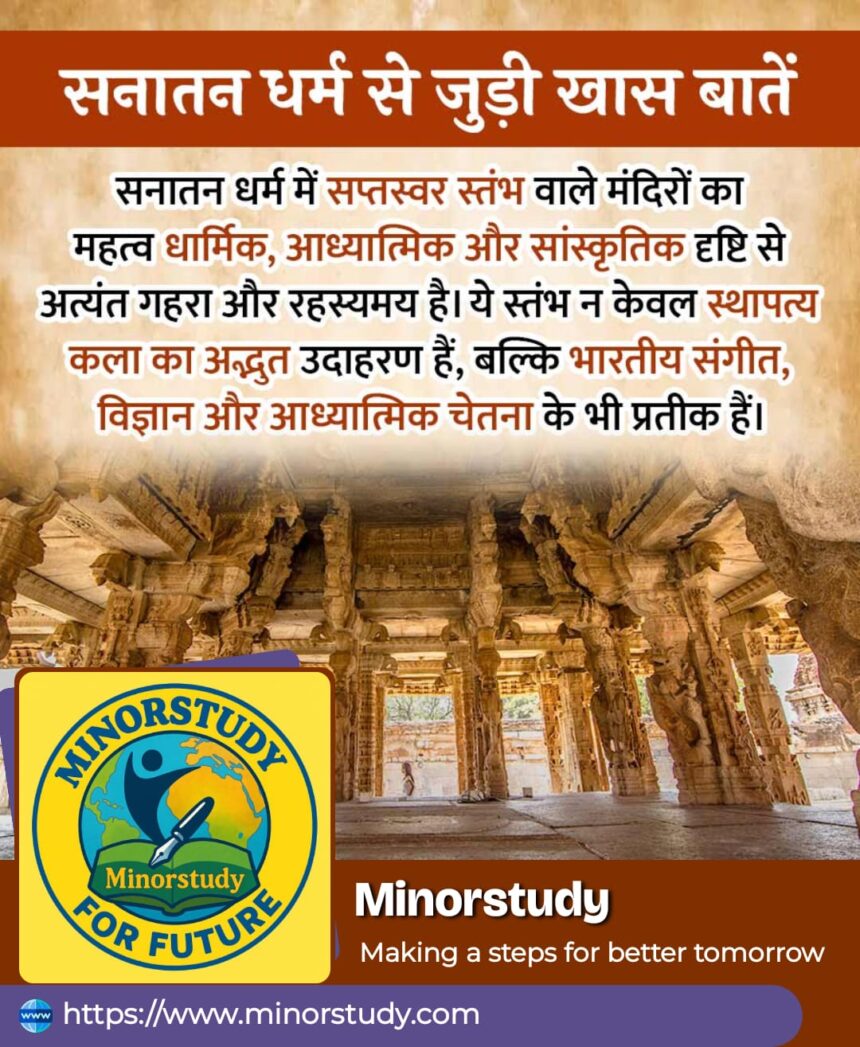

7 अद्भुत रहस्य: सनातन धर्म के सप्तस्वर स्तंभ वाले मंदिरों का दिव्य महत्व

भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत इतनी समृद्ध है कि उसमें स्थापत्य कला, संगीत, विज्ञान और अध्यात्म का अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। ऐसा ही एक अद्भुत उदाहरण हैं सप्तस्वर स्तंभ वाले मंदिर—जहां पत्थरों के स्तंभों से सात अलग-अलग संगीत के स्वर (सा, रे, ग, म, प, ध, नि) निकलते हैं। ये मंदिर न केवल श्रद्धा और भक्ति के केंद्र हैं, बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि हमारे पूर्वज संगीत, गणित, ध्वनि विज्ञान और आध्यात्मिकता में कितने उन्नत थे।

- 1. इतिहास (History)

- 2. रोचक तथ्य (Facts)

- 3. समयरेखा (Timeline)

- 4. महत्व (Significance)

- 5. अवलोकन और परंपरा (Observance)

- 6. शुभकामनाएँ (Wishing)

- 7. हमारे जीवन में महत्व (Importance in Our Life)

- 8. FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

- 9. समाज के लिए महत्व (Importance to Society)

- 10. निष्कर्ष (Conclusion) – दैनिक जीवन पर प्रभाव

1. इतिहास (History)

सप्तस्वर स्तंभों का इतिहास हजारों साल पुराना है। दक्षिण भारत के कई प्राचीन मंदिर, विशेषकर हम्पी का विट्ठल मंदिर, मदुरै का मीनाक्षी मंदिर, और कांचीपुरम के मंदिर, इन ध्वनि-उत्पन्न करने वाले स्तंभों के लिए प्रसिद्ध हैं।

ऐसे स्तंभों का उल्लेख संस्कृत ग्रंथों और अगम शास्त्रों में भी मिलता है। शिल्पकार इन्हें “नादस्तंभ” या “सप्तस्वर स्तंभ” कहते थे। इन्हें बनाने के लिए एक ही पत्थर के ब्लॉक को तराशकर ऐसे तैयार किया जाता था कि जब उस पर हल्के से चोट की जाए, तो वह एक विशेष स्वर में गूंजे।

यह कला लगभग 8वीं से 16वीं शताब्दी के बीच अपने चरम पर थी, खासकर विजयनगर साम्राज्य और चोल वंश के शासन में।

2. रोचक तथ्य (Facts)

पत्थर में संगीत – इन स्तंभों से निकलने वाली ध्वनि किसी वाद्ययंत्र से कम नहीं होती।

एक ही पत्थर का निर्माण – पूरा स्तंभ एक ही पत्थर से बनाया जाता है, जिससे ध्वनि में शुद्धता बनी रहती है।

वैज्ञानिक आधार – इनकी ध्वनि की आवृत्ति और पिच इतनी सटीक होती है कि इसे आधुनिक ट्यूनिंग फोर्क से तुलना की जा सकती है।

नाद योग से संबंध – सप्तस्वर को ध्यान और साधना में उपयोग किया जाता था, जिससे साधक की चेतना ऊँचे स्तर पर पहुँचती थी।

संगीतमय मंदिर वास्तु – ऐसे मंदिरों का निर्माण इस तरह किया जाता था कि ध्वनि पूरे गर्भगृह में गूंजकर एक आध्यात्मिक माहौल बनाए।

विश्व में अद्वितीय – इस प्रकार के स्तंभ भारत के अलावा कहीं और नहीं मिलते।

आज भी सक्रिय – सदियों पुराना होने के बावजूद, कई स्तंभ आज भी स्पष्ट सप्तस्वर निकालते हैं।

3. समयरेखा (Timeline)

| कालखंड | घटनाएँ |

|---|---|

| 8वीं सदी | सप्तस्वर स्तंभ बनाने की कला का आरंभ, चोल वंश के मंदिरों में प्रारंभिक उदाहरण। |

| 12वीं सदी | होयसल, पल्लव और पांड्य राजाओं के समय इस कला का विस्तार। |

| 14वीं-16वीं सदी | विजयनगर साम्राज्य में उत्कर्ष, हम्पी के विट्ठल मंदिर का निर्माण। |

| 17वीं-18वीं सदी | मंदिर निर्माण में पतन, लेकिन मौजूद स्तंभों का संरक्षण। |

| 20वीं सदी | पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) द्वारा संरक्षण और शोध। |

| 21वीं सदी | पर्यटन और सांस्कृतिक अध्ययन में इनका महत्व बढ़ा। |

4. महत्व (Significance)

धार्मिक महत्व

सनातन धर्म में ध्वनि को ब्रह्म (सृष्टि का मूल) माना गया है। सप्तस्वर स्तंभ इसी सिद्धांत को मूर्त रूप देते हैं।

ॐ के नाद से ब्रह्मांड की रचना मानी जाती है, और सप्तस्वर इसी नाद की विविध अभिव्यक्तियाँ हैं।

सांस्कृतिक महत्व

ये स्तंभ भारत की संगीत परंपरा का प्रमाण हैं। वे यह दर्शाते हैं कि हमारे पूर्वजों ने संगीत को मंदिर संस्कृति में कैसे जोड़ा।

वैज्ञानिक महत्व

यह ध्वनिकी (Acoustics) का अद्भुत उदाहरण है। बिना आधुनिक तकनीक के, पत्थरों में ऐसी ध्वनि-संरचना करना असाधारण इंजीनियरिंग कौशल है।

आध्यात्मिक महत्व

मंत्र, भजन और सप्तस्वर साधना में उपयोग कर साधक गहन ध्यानावस्था प्राप्त कर सकता है।

5. अवलोकन और परंपरा (Observance)

आज भी कई मंदिरों में भक्त और पर्यटक इन स्तंभों को हल्के से बजाकर उनके स्वर सुनते हैं।

कई जगह विशेष संगीत उत्सव और नाद पूजा आयोजित की जाती है, जहां कलाकार इन स्तंभों का उपयोग करते हैं।

कुछ मंदिरों में अब सुरक्षा कारणों से इन्हें छूने की अनुमति नहीं है, लेकिन उनके प्रदर्शन के लिए ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाई जाती है।

6. शुभकामनाएँ (Wishing)

यदि कोई व्यक्ति संगीत, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति में रुचि रखता है, तो उसे “सप्तस्वर स्तंभों की ध्वनि जैसी मधुर और शांति देने वाली जीवन-यात्रा” की शुभकामनाएँ दी जा सकती हैं।

उदाहरण शुभकामना संदेश

“आपका जीवन सप्तस्वर की मधुरता और नाद की दिव्यता से भर जाए, जैसे इन पवित्र स्तंभों से गूंजता संगीत आत्मा को स्पर्श करता है।”

7. हमारे जीवन में महत्व (Importance in Our Life)

संगीत से जुड़ाव – यह हमें याद दिलाता है कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि आत्मिक उत्थान का साधन है।

विज्ञान और आस्था का संगम – यह साबित करता है कि धर्म और विज्ञान साथ-साथ चल सकते हैं।

संस्कृति का संरक्षण – ऐसे स्मारक हमारी पहचान और गौरव हैं, जिन्हें बचाना हमारा कर्तव्य है।

ध्यान और मानसिक शांति – सप्तस्वर की ध्वनि से मन शांत और केंद्रित होता है।

8. FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

Q1: सप्तस्वर स्तंभ कैसे बनाए जाते थे?

इनका निर्माण एक ही पत्थर से किया जाता था, जिसकी मोटाई, लंबाई और आकार इस तरह तराशे जाते कि प्रत्येक स्तंभ एक विशिष्ट ध्वनि पैदा करे।

Q2: क्या ये स्तंभ आज भी स्वर निकालते हैं?

हाँ, कई मंदिरों में आज भी ये स्तंभ साफ़ सप्तस्वर उत्पन्न करते हैं।

Q3: सबसे प्रसिद्ध सप्तस्वर स्तंभ कहाँ हैं?

हम्पी का विट्ठल मंदिर, मदुरै का मीनाक्षी मंदिर और कांचीपुरम के मंदिर सबसे प्रसिद्ध हैं।

Q4: क्या आधुनिक समय में ऐसे स्तंभ बन सकते हैं?

तकनीकी रूप से हाँ, लेकिन प्राचीन समय की शुद्धता और आध्यात्मिकता के साथ उनका निर्माण दुर्लभ है।

9. समाज के लिए महत्व (Importance to Society)

पर्यटन और अर्थव्यवस्था – ऐसे मंदिर सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देते हैं।

शिक्षा – छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए यह ध्वनिकी और स्थापत्य कला का जीवंत उदाहरण है।

धार्मिक एकता – ये स्थल संगीत के माध्यम से सभी धर्मों के लोगों को जोड़ते हैं।

10. निष्कर्ष (Conclusion) – दैनिक जीवन पर प्रभाव

सप्तस्वर स्तंभ केवल पत्थर नहीं, बल्कि यह आस्था, विज्ञान और कला के अद्वितीय संगम का जीवंत प्रमाण हैं।

ये हमें सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन, लय और सामंजस्य कितना महत्वपूर्ण है।

जैसे सप्तस्वर मिलकर मधुर संगीत बनाते हैं, वैसे ही जीवन के विभिन्न पहलू मिलकर सुख और शांति लाते हैं।

I think this is among the most important information for

me. And i’m glad reading your article. But should remark on few general things, The site style

is ideal, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

Your way of explaining everything in this paragraph is genuinely pleasant, all can without

difficulty be aware of it, Thanks a lot.

my website :: why not try here

F*ckin’ awesome things here. I’m very glad to see your post. Thanks a lot and i am looking forward to contact you. Will you kindly drop me a mail?